Hoazin.fr : le blog de Catherine Levesque

Les bateaux m’ont poursuivie jusque dans le train, alors que je fais le grand écart ferroviaire entre Orléans et Nantes en cette belle journée d’automne estivale. A ma gauche, un petit garçon a jaugé jusqu’à Mer (eh oui, ça existe) sa maquette de chaland. Rien ne manquait : le girouet, la piautre, le gréement carré.

Sur les quais d’Orléans, il y en a 226 grandeur nature qui sont rassemblés jusqu’à demain (jour de la grande parade), à l’occasion de la 5e édition du Festival de Loire. Ce matin, il y régnait une effervescence qui donne une bonne idée du trafic qui animait le fleuve il y a deux siècles. Parmi toutes ces embarcations, la moitié représente la batellerie ligérienne, un quart les autres fleuves et canaux français (ou hollandais, invités d’honneur), le reste étant composé de petits bateaux de plaisance et de canotage.

Jusqu’à l’arrivée du chemin de fer, au XIXe siècle, Orléans était le premier port fluvial de France. Sur l’eau, ce matin, on pouvait voir naviguer de concert l’Inexplosible, réplique d’un bateau à vapeur local ; une barque de poste venue du Canal de Midi ; un as de la godille et un impressionnant « train de bateaux » que les mariniers faisaient avancer en plantant leur bourde (une longue perche) au fond de l’eau – peu profonde, surtout en cette année de fort étiage. Les visiteurs peuvent évidemment naviguer sur quelques futreaux et autres bateaux à fond plat. Personnellement, j’ai testé La Matelote, une toue cabanée de Bréhémont (capitale de la poire tapée par ailleurs) et non le plat d’anguilles bien connu. Un seul regret : pas vu Souchon ramer dans son canoë.

Dans Rumba, on dansait et on tombait beaucoup. Dans La Fée, on danse et on court beaucoup. On vole aussi dans tous les sens du terme. On rit de bon coeur devant une grammaire visuelle qui ferait pâlir Tati de jalousie. Pour les amateurs de héros dégingandés qui ont aussi vu L’Iceberg, ce nouveau film d’Abel & Gordon, plus abouti, raconte la rencontre fondatrice des deux protagonistes, Dom et Fiona, gauches et mutiques. Lui est gardien de nuit dans un hôtel désuet de la rue des Amoureux, au Havre. Elle est fée. Mais une fée maladroite, pour ne pas dire incompétente… Une fée qui tombe enceinte d’un coup de baguette magique.

Contrairement à Tati ou à Pierre Etaix, dont les gags sont très écrits, Abel & Gordon disent trouver leurs gags en jouant, en improvisant avec leurs corps, volontiers dénudés, dans des plans souvent fixes rythmés par leurs mouvements chorégraphiés, millimétrés. La scène de danse sous l’eau avec des méduses en sac plastique risque de faire date dans l’histoire du cinéma burlesque, où la poésie nourrit le rire autant que les effets spéciaux… artisanaux. La scène de bringue dans le bar (« L’amour flou », alias « Chez Marie-Louise » pour les Havrais) avec l’équipe de rugbywomen locale, les Dieselles (qui existe vraiment), n’est pas sans rappeler la fin éméchée au Royal Garden dans le Playtime de Tati. Savoureuses également, les scènes récurrentes à la sortie de l’asile (situé dans l’hôtel de ville du Havre), où les malades fument comme des pompiers en toute liberté.

Comme dans Les Vacances de M. Hulot, l’hôtel joue un rôle central. L’équipe décor a créé une façade si crédible, dans le quartier Perret, que plusieurs clients potentiels ont appuyé sur la fausse sonnette ! Irréaliste, le cinéma burlesque ?

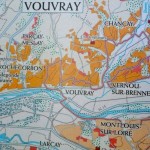

C’est émouvant de boire un vin plus vieux que soi. Pas de beaucoup (1971), mais plus vieux tout de même. Dégusté lors d’une verticale à la Maison des vins de Loire, samedi midi, ce vouvray présentait une robe à la brillance particulière typique des vieux vins de la région. J’avoue que ce n’est pas celui-ci que j’ai préféré. L’année 1971 n’a d’ailleurs rien d’exceptionnel (hormis la naissance d’Aurélie) contrairement à celle de 1976, qui incarne le premier grand millésime de sécheresse vinifié en Loire. Or, à cette époque, on ne maîtrisait pas aussi bien les vinifications. Les vignerons ont donc dû s’adapter. Il en ressort aujourd’hui un vin à la belle couleur dorée, au nez de champignon et de cire d’abeille. Un vrai chenin vieilli, en somme.

Quant à cette année 2011, elle ne sera a priori pas propice au passerillage et au botrytis, qui sont les deux mamelles des grands moelleux, si j’ose dire : trop de chaleur au printemps, pas assez cet été, des raisins qui ont failli pourrir… et là je ne vous parle pas de pourriture noble. Alors que 2009 est une année de grande garde. Rendez-vous compte : un bonus de 113 heures d’ensoleillement par rapport à une année moyenne en Val de Loire.

Je vais tâcher d’en tenir compte dans la gestion de ma cave à vin, d’autant plus que j’ai enfin trouvé un livre de cave à ma convenance. Il vient de sortir (16 €) sous la forme d’un carnet vieilli (lui aussi) et n’impose pas, comme certains concurrents, d’avoir dans sa cave des vins de tous les vignobles du pays. Après les miscellanées d’usage (nomenclature et contenance des bouteilles, lexique de dégustation, températures de service…), les pages vierges sont toutes identiques (appellation, millésime, producteur, date d’entrée, prix d’achat, date idéale de dégustation…). Le tout, et c’est toujours le risque avec moi, c’est de ne pas boire le vin avant même qu’il ne soit répertorié. C’est décidé, demain je ferme boutique pour inventaire !

Dans le sac de Patricio Rojas San Martin, un exilé chilien, il y avait L’Etranger, de Camus. Ce sac vintage à l’effigie de la compagnie aérienne qui le transporta est suspendu au gigantesque échafaudage qui constitue un pan de l’exposition « Nantais venus d’ailleurs », présentée jusqu’au 6 novembre au Château de Nantes. Cet échafaudage symbolise la précarité des immigrés, dont la vie « ailleurs » s’apparente à un chantier en devenir. On y découvre successivement les différentes étapes de l’installation dans un nouveau pays. Et autant d’objets ordinaires, souvent usés, qui les ont accompagnés, entrecoupés de témoignages audiovisuels.

De l’autre côté, neuf trajectoires de vie, du Breton du début du XXe siècle au sans-papier africain d’aujourd’hui, en passant par l’Italien de l’Entre-deux-guerres ou le Kabyle algérien de la reconstruction… Pour ce faire, une collecte a été engagée dès 2008 auprès de Nantais d’origine étrangère, grâce auxquels nous faisons « de l’ailleurs, une part de nous-mêmes ».

La force de cette exposition didactique, outre sa sensibilité, c’est de retracer un pan important de l’histoire nantaise tout en la replaçant dans le contexte national, celui de l’histoire de l’immigration en France. Pourtant, la population étrangère nantaise est, dans les années 1990, inférieure à la moyenne française (3,9 % de la population contre 5,6 %). Si les arrivées sont en augmentation depuis une dizaine d’années, la tolérance demeure ici plus qu’ailleurs vis-à-vis de ceux qu’on décrit poliment comme « issus de la diversité ».

L’expo assume et revendique sa vocation citoyenne face au débat sur l’immigration qui ternit depuis quelques années l’image de notre pays. On frémit encore à la lecture d’une lettre de délation de 1940 contre une juive de la distillerie de Saint-Sébastien, qui « prend la place d’une Française », selon son auteur anonyme. En 2010, l’objectif du ministère de l’Immigration était de 28 000 reconduites à la frontière.

Légendes : Amulette bouddhiste. Valise en carton. Photo de familles grecques et arméniennes lors de fiançailles, à Nantes. © DR

« Quand un philosophe me répond, je ne comprends plus ma question », a déclaré Pierre Desproges. J’ai beaucoup de respect pour les philosophes, mais j’avoue que j’adore cette phrase drôle, qui a un fond de vrai. Quand j’y repense, j’ai le sourire aux lèvres. Ce sourire aux lèvres, je l’ai gardé durant toute la lecture de La Délicatesse, un roman évoqué chez Pascale Clark à l’occasion de la parution des Souvenirs, du même auteur, à savoir David Foenkinos (un nom aussi étrange que le personnage de Markus). Pour une fois que je dévore un roman en trois jours sans être en vacances. C’est sorti en Folio et facile à lire, alors que la collection blanche de Gallimard a toujours tendance à m’impressionner.

Comment vous dire ? C’est léger et grave à la fois, le style est plein de poésie tout en étant prosaïque. Le narrateur s’incruste habilement dans le texte. Le saugrenu fait souvent irruption dans le récit. J’ai accroché rien qu’en lisant l’incipit (un prénom qui m’est cher). En le lisant, je me suis dit que le romancier était quarantenaire, eu égard aux références qui faisaient écho en moi, et je n’étais pas loin de la vérité. Depuis, suis allée voir son blog et j’ai pu constater qu’il était paresseux… ou débordé plus probablement. Son roman s’est vendu à des milliers d’exemplaires en deux ans alors que l’un de mes livres, sorti au même moment, va partir au pilon. Au moins, je suis sûre de ne pas attraper le melon, d’autant qu’on arrive en fin de saison. Après tout, cent millions d’ouvrages sont broyés chaque année, en France. Alors pas de quoi pleurnicher ! Pilon, incipit, mais qu’est-ce qu’elle raconte ce soir ? Eh bien ouvrez donc un bon vieux dictionnaire au lieu de tapoter sur votre iPhone. Je vais les mettre au pilon, moi, ces fichus iPhone-qui-savent-tout-tout-de-suite. Un autodafé de iPhone, vous pensez que ça dégage du carbone ?

Est-ce l’effet de Vignes, vins & randos du week-end dernier ? Ce soir, on a failli innover avec « Piscine, guinguette & Picon » Mais nous nous sommes contentées de la guinguette… et du Picon. Trop de monde à la caisse du Carré d’Ô, possiblement trop de monde dans l’eau, bref, on a rebroussé chemin, direction le pont Wilson. Tours-sur-Loire va bientôt fermer, après tout, il faut en profiter jusqu’au week-end de clôture, qui sera marqué par le marché Convergences bio. Au passage, j’ai adhéré à Slow Food hier et participé à ma première réunion du Convivium Tours-Val de Loire, conviviale, gourmande et engagée. J’ai frappé à la bonne porte et ça promet de bons moments.

L’été s’effrite et la rentrée, même sans cartable, nous apporte son lot de nouveautés, comme pour compenser la baisse de luminosité, la morosité sociale et l’austérité annoncée. De bons films (Honoré, Téchiné…), d’excellents romans (ma moitié m’a offert le nouveau Emmanuel Carrère) et des CD à savourer. Découvert hier, même si ça date un peu, celui de Laetitia Velma, produite par Dominique A, qui réapparaît pour l’occasion avec quelques concerts à ses côtés, avant sa propre tournée prévue en 2012 (au Châtelet, au Lieu unique… yes !). Séduction immédiate, influence oblige.

Une rentrée culturellement foisonnante, donc, au moment même où il faut se remettre à bosser. C’est malin. Aller au ciné avec un iPod sur les oreilles et un bon bouquin, je ne vois que ça. Ben oui, mais comment je vais faire pour nager si j’ai les mains prises ?